venerdì 29 gennaio 2021

Serata di silenzio (di Antonio Magliulo)

domenica 24 gennaio 2021

Un monaco della luce

Sono tanti i nomi che potrei fare di questi monaci della luce, una sorta di compagnia di templari e di giansenisti me ne astengo di proposito. Attorno a loro si addice un alone di silenzio.

Francesco Biamonti in Bollettino della Comunità di Villaregia, 1994

Giacomo Natta, originale ed estroso scrittore, negato alla stabilità

|

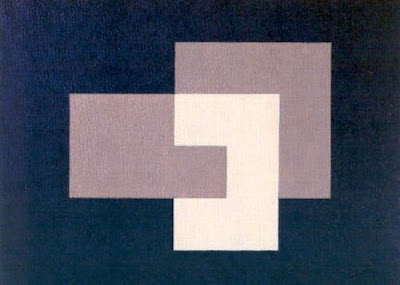

| Nazzareno Cugurra, Ritratto di Giacomo Natta, 1952 - Fonte: ArsValue.com |

Giacomo Ferdinando Natta era nato a Vallecrosia (IM) il 17 gennaio 1892 a un passo dal confine col Nizzardo. Ma al contrario del Mohamed Scheab del suo amico Ungaretti, non era “figlio di emiri” e non solo parlava il francese, ma si sentiva francese. Di cultura e di sentimenti. Ma come l’amato Montaigne, non amava Parigi, grigia e maleodorante, ma la luce tenue e dorata del golfo di Nizza, la Promenade des Anglais, il Capo d’Antibes di fronte all’Isola di Saint Honoré. Negato alla stabilità, come dimostrano i suoi passaporti affollati di visti, di continui passaggi di frontiera, era a suo agio nel frequentare più luoghi e più ambienti. Dalla Francia, dov’era stato precettore presso una ricca famiglia borghese, alla Svizzera dov’era stato segretario del grande psicoanalista e sessuologo Hirschfield, a Firenze, dove aveva frequentato con discrezione il circolo degli intellettuali che si dividevano fra i caffè delle Giubbe Rosse e il Paskoski, ai tempi di Lacerba, di Palazzeschi, di Dino Campana, di Soffici, di Montale, di Carlo Betocchi e di tanti altri poeti, scrittori, pittori come Rosai. Di quegli anni serbava un ricordo nitido e ironico. A Campana aveva dedicato uno splendido racconto, pubblicato su L’Approdo di Betocchi, a Roma si era stabilito verso la fine degli anni ’30, non senza improvvise assenze e non meno imprevedibili ritorni, durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale e i due decenni successivi, traducendo per editori, per la radio, facendo consulenze editoriali o correggendo poesie altrui alle quali non esitava aggiungerne dei suoi, estemporanei e dei quali mai avrebbe rivendicato la paternità. Le sue dimore erano state raramente gli hotel, più spesso camere d’affitto, piccole pensioni, come quella della moglie del giornalista Felice Chilanti, a un passo da Piazza di Spagna. E quello era, appunto, il suo luogo, fra il Caffè Greco e la sala da te Babington. Di quelle residenze temporanee, quasi soste ombrose in un deserto assolato, parlava con humor e ironia, ne dipingeva gli interni, tracciava i ritratti delle buone signore che le conducevano [...] Alle sue Maximes ricorreva ogni volta che i sentimenti minacciavano di mistificare la realtà. Diceva che il Marchese lo aveva reso “arido come un cardo” e, mentre ne consigliava la lettura, non mancava di mettere in guardia dalle sue conseguenze. Amava anche Saint-Beuve e i suoi Portraits che non si stancava di rileggere nella memoria, avvezzo com’era a non più frequentarne le pagine. Verso le quali non nascondeva una certa riluttanza che lo aveva indotto a preferire di “scrivere nell’aria”, disteso sul letto col viso rivolto al soffitto. Con quella penna ideale aveva riempito interi volumi, aggiungeva, con la sua solita, fine ironia. Quella che gli sciocchi gli rimproveravano, senza accorgersi che era proprio l’ironia che lo induceva a mitigare i suoi giudizi, a renderlo indulgente verso l’insipienza altrui. Ignazio Delogu (1928 - 2011) in Reti Dedalus

Dieci anni fa Truzzi,

la domenica batteva le strade delle nostre campagne; le dipingeva

instancabilmente; riempiva due o tre cartoni nella stessa giornata. Il

paesaggio era studiato con amore, con ostinazione; fino a che il pittore

non ne avesse sceverato i caratteri distintivi di paesaggio ligure.

Questo contatto durò sino al 1950, poi ci fu una specie d’arresto. Il

pittore si chiuse nel suo studio, elaborò composizioni che s’ispiravano

al lavoro dei contadini e in modo particolare a quello dei muratori, tra

i quali egli viveva e lavorava. Il colore s’incupì, agli accordi

squillanti dei gialli, dei rossi, dei verdi, dei precedenti paesaggi,

seguirono accordi di terre e di neri.

Era nata una pittura che poteva chiamarsi neorealista.

Ma il paesaggio ligure lo riprese. Questa volta fu l’architettura dei

paesi a incantarlo. Costruzione di muri screpolati, archi, blocchi

desolati, Truzzi vagava di paese in paese, solo prendendo qualche

appunto. […] Dipinse quindi grandi tempere, drammatiche architetture in bleu e in

terra rossa. Egli mostra eccezionali doni di fantasia: come dire che è

artista per essenza. (Ci sono nei suoi quadri accordi di colore del

tutto nuovi).

Parte dal vero verso liriche variazioni, in visioni delicatissime di

case, alberi, colline. La voce del suo paesaggio è nuova (austera e

anche mistica) sconosciuta è l’aria e la poesia che lo anima.

Giacomo Ferdinando Natta, 1957

Su queste basi di probità, tra l’altro, è nato a Bordighera in questi anni il premio letterario “Cinque Bettole”, che si circonda di altri di pittura e di giornalismo. Quello letterario fu vinto l’anno scorso da Giacomo Natta, originale ed estroso scrittore in cui si raccoglie, si può dire tradizionalmente, lo spirito vivo dei rapporti tra la letteratura ligure militante e la migliore cultura italiana […] Carlo Betocchi, Rapporto ligure, febbraio 1957

E’ un merito, il tuo, di poesia, del quale tu [il pittore Joffre Truzzi] sai che penso quello che pensa il finissimo amico Natta.

Carlo Betocchi, 1959

Sono passati tre anni – che alla mia mutevole età assomigliano almeno ai lustri - dal primo incontro con Maiolino [il pittore Enzo Maiolino], e oramai parliamo di tutto, anche se lo scrittore Giacomo Natta rimane il suo argomento preferito, insieme a Luciano De Giovanni s’intende (e ai miei studi e ai miei scritti, per una gentilezza non estranea all’empatia, essendo il pittore e incisore anche un infaticabile ricercatore). Alessandro Ferraro, Le mille forme dell’amicizia, Cuadernos de Filología Italiana, 2014, vol. 21, 325-332

Maiolino, per limitarsi a qualche esempio emblematico, ha pubblicato testimonianze inedite e rare su Amedeo Modigliani, ma anche una raccolta di racconti di Giacomo Natta […] Il sapere del poliedrico pittore si poggiava saldamente su una memoria fatta di mille cassetti dove tutto era stato messo gelosamente al sicuro e ordinato con paziente perizia, mentre la sua curiosità e la sua generosità rendevano d’impiccio chiavi e combinazioni: era sempre pronto ad archiviare un nuovo documento, ad aggiornare una vecchia bibliografia, ad attentare all’intrico di una questione complicatissima, e con forza uguale e teneramente contraria ti concedeva di guardare da vicino, ti coinvolgeva nella gioia di una scoperta, ti chiedeva di ripartire daccapo e insieme per una ricerca fin lì infruttuosa (quella relativa a Natta e Zambrano ci ha appassionato particolarmente). Alessandro Ferraro, La memoria di Enzo Maiolino, «La Riviera Ligure», XXVIII, 83, maggio/settembre 2017

Volevo tanto bene a Giacomo Natta da essermi prefisso

di assistere ad ogni costo ai suoi prestigiosi “Lunedì Letterari”,

malgrado che si svolgessero nel Teatro dell’Opera del Casinò Municipale

[di Sanremo (IM)]. […] All’apparire sul palco di Natta al fianco del

suo illustre ospite, io mi sentivo, ormai, a mio agio; tiravo un sospiro

di sollievo e partecipavo allegro ai battimani del pubblico.

Ma Natta, decisamente, insisteva nel chiedermi troppo.

Pretendeva addirittura che, conclusosi il discorso, io lo raggiungessi

dietro le quinte e mi facessi coraggiosamente avanti per stringere la

mano al celebre personaggio di turno, mentre intanto, Natta, mi

presentava.

L’ospite, messo alle strette, doveva pur rivolgermi qualche imbarazzato complimento…

Queste non volute intrusioni in un mondo che non mi toccava finivano con

l’opprimermi e me ne tornavo a casa scontento e umiliato, tanto più se

m’ero visto costretto a partecipare al rinfresco che concludeva la

cerimonia.

[…] Quando ci ritrovammo soli implorai Natta di aver compassione dei miei limiti. Non me la sentivo più di far la parte del poeta del posto, e rinunciavo volentieri ai privilegi che ne derivavano.

[…] Da allora mi godetti il piacere dell’incognito nella mia poltroncina

d’angolo, vicina all’uscita, e Natta, quando riusciva ad avvistarmi, mi

salutava dal palco con un impercettibile gesto. Un lungo ricordo dei

“lunedì letterari” apre Il vino schietto dello scrittore Giacomo Natta, omaggio firmato da Luciano De Giovanni per la rivista «Provincia d’Imperia» (14, 1991, pp. 14-15) Alessandro Ferraro, Aprii, cauto, la porta. L’incontro di Luciano De Giovanni con Camillo Sbarbaro, La Riviera Ligure, XXVIII, 84, settembre/dicembre 2017

... sulla spiaggia di Metajna

Sdraiato su un materassino giallo, con la schiena arsa dal sole e il viso immerso nell’acqua limpida stavo guardavo, annoiato, una miriade di minuscoli pesci che sfrecciavano sotto di me. Giocavo a quanto resistevo senza prendere fiato.

Il bagliore del sole spalmato sulla superficie dell’acqua ne esaltava il turchese e scendeva a riflettersi in tremolanti spicchi arcobaleno sui sassi bianchi distesi sul fondale. Ogni tanto, sollevavo lo sguardo verso la spiaggia semideserta cercando la macchia blu dell’asciugamano sul quale era distesa Ceci. Il bambino era accanto a lei e trafficava con la sabbia e con alcuni cubi di plastica colorata. Erano al centro della piccola caletta isolata, protetta su due lati dagli scogli e alle spalle da una fitta macchia mediterranea che finiva poi nell’ampia pineta di Beritnica. Poco più lontano si innalzava la torre di pietra di Stogaj dove nei giorni passati ero andato più volte ad arrampicare. Il nostro bimbo, Idris, era diventato, come Cecilia, bello e abbronzato, e sembrava davvero felice. Bastava guardarlo per capire che stava bene.

Gli avevamo affibbiato, con buona pace dei parenti, il nome di battaglia di uno zio partigiano ucciso dai nazisti.

Da tre settimane eravamo in pieno relax sulla spiaggia di Metajna. A dire il vero avevamo fatto delle puntatine verso l’interno girando, a volte, senza una meta precisa, altre invece puntando verso città da visitare, ma sempre senza imporci orari o tempi. Quando eravamo stufi di una cosa ci bastava un’occhiata e cambiavamo direzione, andando a fare altro.

Da un paio di giorni, però, Ceci manifestava una certa inquietudine e avevo capito che ormai era giunto il momento di puntare la prua verso casa, perché quella specie di Eden nel quale avevamo vissuto cominciava a sbiadire e sarebbe stato davvero un peccato inquinare la piacevolezza di quei momenti, con la noia e lo scazzo, che presto sarebbero stati in agguato, se avessimo forzato ancora la nostra permanenza lontani dalla vita di sempre.

Dopo molti giorni, erano tornati, nei nostri discorsi, pensieri rivolti alla nuova casa, o meglio quella che sarebbe diventata, da lì a un po’, la nostra nuova casa, ancora tutta all’aria. Erano riaffiorati i ricordi delle passeggiate nei boschi che sovrastano Gariola, delle nostre lunghe serate passate a chiacchierare con i nostri amici Paolo e Clotilde nel cortile della loro cascina, ormai lanciata come B&B, con turisti tedeschi ed olandesi che si avvicendavano nelle camere e ad abbuffarsi con le crostate e le altre golosità gastronomiche che Clotilde cucinava per loro. Addirittura, era comparsa la voglia di una serata a Cuneo, con gelato da Arione e passeggiata sotto i portici.

Era ora di tornare a casa. Che per il momento era ancora il piccolo alloggio di Ceci, diventato ancora più piccolo con l’arrivo del terzo incomodo e di un mucchio di cose affastellate ovunque.

Per questo avevamo iniziato a pensare ad una casa vera. In un primo tempo avevamo adocchiato un rustico a Gariola, visitato su suggerimento di Paolo. Sembrava fosse in vendita ad un prezzo abbordabile, ma quando il proprietario ci aveva visti interessati all’acquisto aveva cominciato a fare il difficile e la cifra iniziale era lievitata, così non avevamo concluso nulla, anche perché l’ultima volta che lo avevamo incontrato gli avevo detto, neppure troppo velatamente, che non mi piaceva essere preso per i fondelli.

Infatti, quando mi aveva identificato come “quello visto diverse volte sui giornali” a seguito del mio coinvolgimento in casi polizieschi che, quasi mio malgrado, avevo contribuito a risolvere, si era persuaso che grondassi soldi e quindi pensava di poter lucrare. Così la sua casa era rimasta a farsi divorare dall’edera e dalle ortiche. Peccato, perché mi sarebbe piaciuta.

La seconda opportunità era stata un altro rustico ma situato un po’ fuori paese, in direzione della vecchia miniera e, a prima vista, decisamente malmesso: il tetto era parzialmente sfondato, i serramenti marci e tutto intorno era cresciuta talmente tanta vegetazione da impedirne una vista d’insieme. Il proprietario era sembrato piuttosto deciso a liberarsene. Lui risiedeva fuori paese da molto tempo e non gli interessava più tenerla, inoltre non vedeva l’ora di finirla con le tasse che, nonostante tutto, doveva pagare. Ci aveva raccontato che gliel’avevano richiesta alcuni costruttori con l’intenzione di abbatterla e costruire al suo posto un condominio, ma la cosa non gli garbava. Per principio, diceva, non gliel’aveva venduta. Era la casa nella quale era nato e sapere che noi avremmo avuto intenzione di ristrutturarla mantenendola il più possibile fedele al progetto originale, era una soluzione che lo tranquillizzava maggiormente. Così aveva ingaggiato un boscaiolo e aveva fatto ripulire il terreno tutto intorno al vecchio edificio, estirpando rovi e alberi, e la casa, magicamente, era riapparsa. I muri erano solidi e sani ed era meno peggio di quanto ci fosse apparsa in un primo tempo. Per acquistarla avevo venduto il mio alloggio di Mondovì ed era iniziata la nostra avventura, ma la ristrutturazione era lenta e costosa ed io e Ceci dovevamo tenere a freno la nostra voglia di trasferirci, pur sperando che questo potesse avvenire prima dell’inverno.

Avevo quindi interrotto il mio improvvisato snorkeling, mi ero spinto a riva con questi pensieri in mente e avevo raggiunto Ceci e Idris sdraiandomi sul telo accanto a loro. Lui mi aveva mostrato orgoglioso il piccolo buco che aveva fatto nella sabbia dove aveva riposto alcuni cubetti di plastica e Ceci di era voltata verso di me e mi aveva baciato.

«Pensavo alla nostra nuova casa. Chissà se a quest’ora avranno finito di mettere su il tetto.»

«Anch’io mi domandavo la stessa cosa…»

Ci eravamo guardati per un attimo, poi le avevo chiesto «Torniamo?».

«Non osavo chiedertelo…»

(Presentazione del libro: Mauro Bignami, professore di filosofia con il desiderio di trasferirsi in montagna con la sua compagna, ha due amici ai quali è legato da un sentimento profondo: Paolo e Clotilde. Questi ultimi gestiscono un B&B in paese e ospitano, tra gli altri, alcuni americani che vogliono ristrutturare la casa dei loro progenitori. Uno dei tre americani è raggiunto da un guaio che si è concretizzato oltre oceano, a Washington. Qui, sul campo del Golf Club di Pleasant Valley, un caddy è stato colpito a morte da un fucile di precisione durante una partita di golf. La storia avanza procedendo su due fronti, il nord Italia e Washington. Bignami, come gli accade spesso, spinto da curiosità e senso della giustizia, si lascia coinvolgere in questa vicenda, correndo grossi rischi ma imprimendo alla torbida faccenda lo sviluppo conclusivo. Questo romanzo, pur percorrendo una storia a se stante, è il quinto titolo che vede come protagonisti Mauro Bignami e i suoi amici)

Bruno Vallepiano, Trappola per lupi, Golem Edizioni, collana “Le Vespe”, 2020

Ho scoperto Haroldo Conti grazie a Adrián Bravi

La prima cosa su cui ci si sofferma, tuttavia, quando si legge di Haroldo Conti, non sono l’acqua di Sudeste e la costa inzuppata di Mascaró, o la stessa amicizia con Gabriel García Márquez, la passione per il cinema, ma richiama il numero esiguo di libri a suo nome. Allora vai a vedere qualche notizia biografica e a quel punto ti è tutto chiaro. Conti è morto molto presto, a cinquantuno anni, perché questa è la data che riportano le carte (ma solo alcune), in genere accanto a Chacabuco, profonda pampa, 1925, un luogo di morte non viene riportato, e una data, un giorno, un mese, uno di quei mesi in cui in Argentina fa freddo e qui si soffoca. Nulla, Haroldo Conti non c’è, c’è stato e poi non più, scomparso, desaparecido.

Uno di quei giorni in cui a Buenos Aires fa freddo e in Italia la notte odora di alberi e le rane nel torrente si cercano. 5 maggio, di notte, Haroldo era andato con la compagna al cinema a vedere “Il Padrino”, era il 1976, e quando è tornato un gruppetto di fascisti malparidos lo stava aspettando in casa, avevano già sequestrato la coppia di amici (costoro avevano trascorso la serata coi bambini piccoli, e i milicos avevano narcotizzato i bambini), e poi demolirono Haroldo, ma non gli tapparono gli occhi, come fecero alla compagna… Era già ben chiaro che Haroldo non l’avrebbe mai detto a nessuno chi erano. Erano stati mandati da Videla. Lo portarono via, di solito viaggiavano in Falcon. Ma queste cose le racconta molto bene proprio Gabriel García Márquez nell’introduzione a Mascaró, che uscì in Argentina nel 1975 e che Exòrma ha riportato in Italia (era uscita una traduzione di Francesco Saba Sardi, per Bompiani nel 1983). È stato lo stesso Videla a confessare ai giornalisti, alla fine della dittatura: «Haroldo Conti non cercatelo». Nel 1976, un paio di settimane dopo il sequestro di Haroldo Conti, J.L. Borges e Ernesto Sabato, invitati a pranzo da Videla per parlare di cultura, hanno avuto la possibilità di chiedere cosa ne era della gente sequestrata (in quei tempi l’etichetta di desaparecido non si usava ancora, era semplicemente gente sequestrata e prigioniera), ma non l‘hanno fatto. O la domanda, da parte del solo Sabato è stata posta senza convinzione, buttata lì, come una semplice (timida?) richiesta di informazioni. [...] Conti era dunque un desaparecido e basta, e desaparecida in Europa risultò essere la sua letteratura. Lo conoscevano in pochi, e chi lo conosceva lo amava, lo studiava, come il saggista Luca Leotta che ha scritto la tesi su di lui e sull’altro grande desaparecido, il fumettista Héctor Hoesterheld, al quale la dittatura ha fatto sparire e uccidere le quattro figlie, di cui due incinta. Conti era un sommerso e nessuno sapeva dove. Uno che diceva di sé: «Non sono un uomo libero, ciononostante ho il culto della libertà».

Mentre traducevo Mascaró con Riccardo Ferrazzi non pensavo a chi dedicare il lavoro, non ci si pensa a chi dedicare le traduzioni, i libri sono degli autori, non dei traduttori [...] ho chiesto a Riccardo Ferrazzi di raccontare qualcosa ma stavolta più che sulla vita e l’opera scomparsa, di farlo sulla lingua presente di Haroldo Conti che non è scomparsa.

Ho ricevuto questa mail:

“La caratteristica che più mi affascina nei veri scrittori è la capacità di presentare al lettore dei “pezzi di bravura” che sono manifestamente tali ma si fanno leggere senza fatica e, anzi, lasciano nel lettore la sensazione di aver viaggiato fra le nuvole. Sono molti i brani di questo genere in Sudeste, e l’intero esordio di Mascaró, la notte di Arenales mi ha lasciato stupefatto per la precisione e l’abilità con cui l’autore indaga tutti i particolari di una complicata fotografia. Si sa: la precisione nei dettagli è un atout narrativo. Ma non è come dirlo. Per rendere affascinante una descrizione bisogna sì rappresentare la realtà nei suoi particolari, ma soprattutto è necessario dare la sensazione che ciò che si descrive ha un senso e uno scopo. Bisogna saper parlare di ogni singola cosa senza specificare quale peso abbia e quale ruolo rivesta nel tutto, ma lasciando intendere che sia indispensabile per cogliere il significato del quadro. L’abilità di Conti è tale che, quando Oreste si imbarca e lascia Arenales, comprendiamo che lascia alle sue spalle nient’altro che un piccolo agglomerato di baracche dove vivono alla giornata uomini e donne sbandati e senza futuro. Eppure la minuziosa descrizione di quel posto sperduto ci ha tenuti agganciati alla pagina e ci lascia la stessa impressione del primo capitolo di un giallo: quello in cui viene ritrovato il cadavere e l’indagine ha inizio. La notte di Arenales è il mistero dell’esistenza: la somma di inutilità, casualità, noia e oppressiva sensazione di impotenza con cui finiamo per guardare alla vita quando ci troviamo in uno di quei vicoli ciechi nei quali non abbiamo potuto evitare di infilarci e dai quali è così difficile districarsi. L’entrata in scena del Principe Patagón darà la prima svolta alla vicenda. Oreste esce, quasi suo malgrado, dal vicolo cieco di Arenales per seguire un’avventura alla quale non avrebbe mai pensato. Il successivo intervento di Mascaró gli darà uno scopo nella vita.”

Marino Magliani, Su Mascaró, in NAZIONE INDIANA (a cura di Giacomo Sartori), 22 Gennaio 2021

giovedì 21 gennaio 2021

In casa passavano grandi personaggi, ma anche pescatori, camalli...

Padre impetuoso, affettuoso, sensibile, generoso che mi coccolava che era pieno di attenzioni nei miei confronti, mi portava sulle spalle a scoprire l’entroterra, mi insegnava ad aver confidenza col mare a non averne paura ma anche padre di umore imprevedibile, presente - assente (chiamava il Pennello il molo di Capo Ampelio [ndr: a Bordighera] e faceva lunghissime nuotate emergendo all’improvviso in fondo al lungomare dove io mi trovavo in spiaggia con la mamma).

Quando c’era, perchè in quegli anni spesso era a Parigi, Roma, Milano, mi raccontava di quei luoghi ma Parigi, da cui mi portava collanine fatte di perline colorate; per me bambina era diventato un luogo mitico che evocava attraverso le parole di mio padre, personaggi strani, africani e orientali, musiche film e canzoni su cui lavorava la mia fantasia.

Intanto io andavo regolarmente a scuola, scuola che lui mi ha sempre invitato a non prendere troppo sul serio, raccontavo di Parigi, di Sartre, Vercors, Artaud e Breton, il “Deux Magots”, Juliette Greco i bistrots: tutti nomi che stupivano i miei compagni e i miei insegnanti come li stupivano i nomi di Gramsci, Gobetti, Svevo, Alvaro, Sbarbaro, Jaier.

Questa mia vita di bambina e ragazzina era abbastanza diversa da quella di molte compagne ed amiche che vedevano il padre alla sera a cena. Il mio scriveva tutto il giorno e alla sera usciva.

A tavola si discuteva degli avvenimenti politici, del Fronte popolare, per il quale papà a Roma si era occupato della propaganda, dell’invasione dell’Ungheria, di Tambroni, di Togliatti e di Nenni, della vita sotto la dittatura fascista, del periodo partigiano nelle Valli di Lanzo o del mitico viaggio da Bordighera a Torino l’8 settembre attraverso la val Roya, prima che i tedeschi facessero saltare i ponti. Mi sembra di rivedere mio padre infervorato raccontare che, scesi a Trofarello, la mamma salì su di un tavolo e improvvisò un comizio ai soldati sbandati invitandoli alla resistenza.

E ogni 25 aprile si andava alla manifestazione in piazza Carlo Felice a Torino: i discorsi contro la guerra e un suo certo fastidio nel vedere sfilare carri armati e cannoni.

Collerico ed istintivo era capace però di grandi e profonde amicizie. In quest’anno d’incontri e celebrazioni me lo sono sentita ripetere molte volte soprattutto da quelli che, come Elio Lanteri o Giorgio Loreti, erano i suoi giovani amici e allievi di cui ha condiviso con entusiasmo le esperienze culturali (l’Unione Culturale Democratica di Bordighera) e le incertezze, incoraggiandoli nell’andare avanti dando consigli libri, mettendo a disposizione i suoi scritti con attenzione e disponibilità.

Giorgio Loreti, intervistato nel video “Guido Seborga, ritratto d’artista” girato da Gabriele Nugara in occasione del centenario della nascita dice "era sempre entusiasta delle nostre iniziative; non era mai un pompiere; diceva sempre 'bravi andate avanti' ".

Ricordo l’insistenza con cui aveva convinto il giovanissimo Biamonti a partecipare con un racconto al premio “Cinque Bettole”. Per molti anni a Bordighera il suono del campanello di sera tardi annunciava che Francesco veniva a discutere e a parlare dei suoi romanzi, a leggerne dei brani.

Papà si occupò a Bordighera delle “mostre di pittura americana”, di cui non ricordo molto, ma un periodi di grande agitazione in casa era quello dell’organizzazione del premio “Cinque Bettole” e ho un ricordo indelebile delle serate della premiazione nel paese vecchio di Bordighera nei cui vicoli, bambina, ho preso parte insieme a papà al documentario girato da Vladi Orengo.

In famiglia siamo stati tutti contagiati dal suo entusiasmo, non solo per le rappresentazioni del “Teatro della realtà” nelle strade di Vallebona e altri paesi dell’entroterra negli anni ‘50, ma anche per un’altra delle sue avventure, la mitica rappresentazione nel ‘46 del Woyzek nell’appena riaperto Teatro Gobetti con Raf Vallone giovane giornalista de “L’Unità”: "Subito dopo la guerra a Torino nel teatrino Gobetti non ancora riscaldato e freddissimo Raf Vallone provava per ore, vicino a lui una bellissima ragazza fuggita di casa per recitare. Era un inverno gelido e si provava in cappotto e non riuscivamo a scaldare i nostri corpi ancora denutriti dagli anni di guerra; c’erano Ciaffi e Menzio animatori, quel piccolo teatro, che diede come primo testo il Woyzek di Büchner, fu una manifestazione di ripresa di vita dopo anni di silenzio” (dal diario, Occhio folle, occhio lucido, Ceschina 1968).

Rivedo ancora, in un viaggio in macchina attraverso la Val Roya tra una curva e l’altra, la sua mano tracciare su una vecchia busta dei segni, che noi non avevamo preso molto sul serio, e che sono poi diventati i primi ideogrammi, le prime tempere.

venerdì 15 gennaio 2021

L'angolo

L'angolo.

È un pane.

Il muro.

È un cane.

Le finestre.

Sono rane.

La casa.

Quattro tane.

Marco Innocenti, Libro degli Haikai indeguati, lepómene editore, 2020

Altri lavori di Marco Innocenti: articoli in IL REGESTO, Bollettino bibliografico dell’Accademia della Pigna - Piccola Biblioteca di Piazza del Capitolo, Sanremo (IM); articoli in Mellophonium; Elogio del Sgt. Tibbs, Edizioni del Rondolino, 2020; Flugblätter (#3. 54 pezzi dispersi e dispersivi), Lo Studiolo, Sanremo (IM), 2019; Sandro Bajini, Fumata bianca dopo penosi conciliaboli (con prefazione di Marco Innocenti), Lo Studiolo, 2018; articoli in Sanremo e l'Europa. L'immagine della città tra Otto e Novecento. Catalogo della mostra (Sanremo, 19 luglio-9 settembre 2018), Scalpendi, 2018; Flugblätter (#2. 39 pezzi più o meno d'occasione), Lo Studiolo, Sanremo (IM), 2018; Sandro Bajini, Andare alla ventura (con prefazione di Marco Innocenti e con una nota di Maurizio Meschia), Lo Studiolo, Sanremo, 2017; La lotta di classe nei comic books, i quaderni del pesce luna, 2017; Sanguineti didatta e conversatore, Lo Studiolo, Sanremo (IM), 2016; Sandro Bajini, Libera Uscita epigrammi e altro (postfazione di Fabio Barricalla, con supervisione editoriale di Marco Innocenti e progetto grafico di Freddy Colt), Lo Studiolo, Sanremo, marzo 2015; Enzo Maiolino, Non sono un pittore che urla. Conversazioni con Marco Innocenti, Ventimiglia, Philobiblon, 2014; articolo in I raccomandati/Los recomendados/Les récommendés/Highly recommended N. 10 - 11/2013; Sandro Bajini, Del modo di trascorrere le ore. Intervista a cura di Marco Innocenti, Ventimiglia, philobiblon, 2012; Sull'arte retorica di Silvio Berlusconi (con uno scritto di Sandro Bajini), Editore Casabianca, Sanremo (IM), 2010; Pensierini, Lepomene, Sanremo, 2010; Sgié me suvièn, Lepomene, Sanremo, 2010; Prosopografie, lepómene editore, 2009; Flugblätter (#1. 49 pezzi facili), lepómene editore, 2008; C’è un libro su Marcel Duchamp, lepómene editore, Sanremo 2008; (a cura di) Alfredo Moreschi in collaborazione con Marco Innocenti e Loretta Marchi, Catalogo della mostra fotografica. 1905-2005: Centenario del Casinò Municipale di Sanremo. Una storia per immagini, De Ferrari, Genova, 2007; con Loretta Marchi e Stefano Verdino, Marinaresca la mia favola. Renzo Laurano e Sanremo dagli anni Venti al Club Tenco. Saggi, documenti, immagini, De Ferrari, 2006

Adriano Maini

domenica 10 gennaio 2021

Anni Venti in mostra tra Genova e Vicenza

|

| RAM (Ruggero Alfredo Michahelles), Grande nudo giovanile n. 2, 1927, olio su tela, cm 91x97 - Fonte: Cultura Italia |

Certo, appare tangibile l’appassionato impegno con cui i curatori dei due eventi hanno saputo dare il giusto rilievo ad artisti che appartennero all’articolato movimento del Novecento italiano; i quali, sopravvissuti alle stragi di una guerra senza pari, in parte reduci da ferite o dalla prigionia, dopo il 1919 s’impegnarono a rinnovare l’interrotto percorso delle avanguardie europee a inizio secolo: da alcuni di loro conosciute e frequentate a Vienna in Germania e a Parigi ancora giovanissimi, fino a portarne traccia nelle opere più mature.

Ritratti, nature morte e paesaggi furono i soggetti prescelti, ampiamente documentati dalle tele esposte nelle mostre, entrambe corredate da cataloghi ricchi di ottimi contributi e affini nell’allestimento che invita alla concentrazione, con il giusto risalto dato a ciascuna delle opere, raggruppate in diversi percorsi a tema lungo nere pareti, dove la luce cade su colori e manufatti sprigionando continue suggestioni.

A Genova si guarda agli Anni Venti come “età dell’incertezza” in una società colpita dalla guerra (Anselmo Bucci, Millenovecentodiciotto; G. Battista Costanti, Ritorno alla vita; I reduci di Lorenzo Viani e di Ardengo Soffici), ferita dai lutti (Carlo Potente, La cena dei rimasti; Galileo Chini, Le vedove; Ettore Beraldini, La canzone del Piave), sollecitata da nuovi bisogni e inquieta nelle scelte (Sexto Canegallo, La folla; Sexto Canevallo, Ritratti Bizzarri); e in una vita fatta di stenti, in campagne o interni abitati da donne sole o “in attesa” (Felice Casorati, Ragazza con scodella; Pompeo Borra, Le amiche; Cagnaccio di San Pietro, La sera/Il rosario) e in città illuminate ma prive di accoglienza (Leonardo Dudreville, Un caduto; Aroldo Bonzagni, Rifiuti della società).

|

| Virgilio Guidi, In tram, 1923 - cm. 160x190, olio su tela - Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea - Fonte: Archivio della Scuola Romana |

Antonio Donghi, tra i principali esponenti di questa importante componente del Novecento, è presente nella serie dei Ritratti che aprono la rassegna genovese - tutti interessanti, dedicati a familiari o ad amici del mondo dell’arte, della critica, della musica - con un quadro in cui egli ritrae l’amico poeta Lauro de Bosis, curatissimo ed elegante in smoking scuro, lo sguardo fermo e serio davanti a sé. Intellettuale di agiata e colta famiglia italo-americana, funzionario di organismi internazionali e insegnante negli Stati Uniti, pagò il suo antifascismo radicale ma velleitario cadendo in volo al largo della costa toscana, dopo avere sorvolato Roma inondandola di manifesti inneggianti alla caduta del fascismo, invocando all’aiuto del re e del papa: un modello di eroe tardoromantico fuori tempo, in una stagione che inneggiava all’eroismo epico di matrice romana e a ben altri ardimenti. Nella stessa sezione troneggiano in elegante conversazione I tre chirurghi, tela di Umberto Oppi, artista originale che dal 1922 fu tra i fondatori del Novecento insieme a Bucci, Dudreville, Funi, Malerba, Marussig, Sironi. Dopo una giovinezza vissuta avventurosamente a Vienna, in Germania, a Parigi, combattente ferito sul Pasubio e in un secondo tempo fatto prigioniero a Caporetto, rientrò da Mathausen a Vicenza - dov’era cresciuto - per trasferirsi a Milano nel ’21, facendo parte degli artisti del Gruppo del Novecento fondato da Margherita Sarfatti (anche se il suo primo sostenitore era stato il critico Ugo Ojetti ).

Il notevole dipinto in mostra a Genova, esposto con fortuna alla milanese Galleria Pesaro nel 1927, rappresenta un ideale filo rosso fra le due rassegne, accostandosi nel tema a un altro quadro di Oppi visibile a Vicenza, Il chirurgo, del 1919, in cui più evidenti sono gli echi dell’espressionismo nordico frequentato nei viaggi giovanili dal pittore.

E se nel ricordo restano indelebili gli splendidi ritratti di Oppi dedicati alla moglie (Sullo sfondo di Venezia del 1921, La giovane sposa, del 1922-1924, il duplice Ritratto del 1922 e altri del 1924 e del 1928), oltre alla tela conturbante di Le amiche, che dà immagine al manifesto e alla copertina della mostra, di certo non si resta indifferenti alla serie di pensierose Ragazze di Achille Funi, al Concerto di Felice Casorati (a confronto con Le amazzoni di Oppi dello stesso 1924); né a La disegnatrice/Ritratto di Felicita Frai di Carlo Sbisà (che bene starebbe accanto a L’infermiera ritratta da Lia Pasqualino Noto, che abbiamo scoperto a Genova); e tantomeno alle incantevoli La straniera, di Bortolo Sacchi, 1928, e alla dorata, modernissima figurina in giallo Nel parco di Amedeo Bocchi, 1919; che pur nella diversità del colore e del paesaggio alle spalle delle protagoniste (qui più caldo e solare) rimanda all’atmosfera seducente e sospesa, in penombra azzurra, di Calma argentea, Ritratto di Alma Fidora, 1922, esposta al genovese Palazzo Ducale.

La forza della storia sta anche nelle immagini; e il mito ce lo insegna. Per questo, forse, proviamo gratitudine nello scoprire tanta bellezza con l’impressione di avere anche fatto qualcosa di buono, imparato di più. In uno spazio che qui lascia libera la vista sull’ampia volta lignea del soffitto carenato di Palladio: uno scrigno perfetto, per i gioielli di Oppi e dei suoi compagni di viaggio.

Aureliana Strulato, Quando l’arte racconta. Anni Venti in mostra tra Genova e Vicenza, - ANNI VENTI in Italia - L’età dell’incertezza. Genova, Palazzo Ducale - 5 ottobre 2019 /1 marzo 2020 - A cura di Matteo Fochessati, Gianni Franzone | RITRATTO DI DONNA - Il sogno degli anni Venti e lo sguardo di Ubaldo Oppi. Vicenza, Basilica Palladiana - 6 dicembre 2019 /16 aprile 2020. A cura di Stefania Portinari - in biblioteca dell'egoista, 2020

giovedì 7 gennaio 2021

Di nuovo vado (di Luciano Pedulli)

|

| Fonte: freepik |

Se ne è andata

come sempre

e come sempre

mi guardo la punta delle scarpe

un poco sporche

come se dipendesse da loro

chissà cosa

mi chino

e con le mani

le pulisco

un poco.

Raccolgo una manciata di sassi

e li getto piano

ad una foglia gialla

che mi sorride

galleggiando

in una pozzanghera.

Il mondo è sempre lì

ad aspettarmi

basterà solo

che mi lavi le mani

insanguinate

del mio stesso sangue.

Strappo dolcemente

un ciuffo d'erba

e lo giro tra le dita

respirando la droga

vitale

del suo strano profumo.

Respiro a pieni polmoni

socchiudendo gli occhi

e riaprendoli

chiari.

Una risata

che stupisce il passante

e con le mani pulite

di nuovo vado

chissà dove.

Luciano Pedulli edita in Cascina Macondo

lunedì 4 gennaio 2021

Così come ormai sono (di Carlo Betocchi)

|

| Bordighera (IM), Premio Cinque Bettole del 1956: da sinistra Giacomo

Natta, Carlo Betocchi e signora; in piedi i pittori Camarca, Giuseppe

Balbo e Omiccioli - Foto di Beppe Maiolino - Archivio: Giuseppe Balbo |

Così come ormai sono

quasi niente divento,

se non qualche dolore

qualche delirio spento,

tal quale una fiammella

al vento, di candela,

quale pone alla Vergine

chi nel suo poco spera

e tra sé molto esige

dallo sperar che umilia:

di quisquilia in quisquilia

sono un uomo che muore.

Carlo Betocchi

venerdì 1 gennaio 2021

The electric muse

|

| Shirley Collins - Fonte: The Guardian |

Quando sul finire degli anni cinquanta Alan Lomax profetizzò un grande futuro, per l’allora ventenne Shirley Collins, solo attraverso la padronanza (di là da venire) di quel che gli irlandesi chiamano blas (la maestria completa del cantante in grado di ricreare intimamente quanto gli viene tramandato) non sospettava forse che già all’ingresso nel successivo decennio la sua ex compagna si sarebbe imposta come figura guida, spingendosi oltre la pur notevole riproposta del passato: la firma, assieme a Davey Graham, in calce all’album Folk Roots, New Routes (1964) che stringeva nell’urgenza di pochi minuti decenni di pericolanti tradizioni per consegnarli alterati da umori jazz/blues/etnici alla folk renaissance in pieno rigoglio, avveniva dopo anni di skiffle (dalla cui impurità presto la Collins si era distolta) e parallelamente al consolidarsi dei nuovi tribalismi rock, testimoniando inoltre, accanto all’assimilazione dei vari Copper o MacColl, una certa aristocraticità nelle scelte dell’ex cameriera del Troubadour. Il canto tramandato usciva dalle trasmissioni domenicali della BBC e dai polverosi fogli degli archivi per essere disinvoltamente tradito/compromesso (dissipato, avrebbero mormorato altri, scuotendo il capo) dalla prensile sensibilità dello strumentista Graham, quasi a sancire l’impossibilità per la tradizione di darsi come tale. Forzatamente e fortunatamente le folle non se ne accorsero, ma quando dieci anni dopo si pubblicò il cofanetto quadruplo The electric muse, la fonte segreta di molti riffs più o meno elettrificati (da Jansch e Renbourn a Page e Thompson) fu riconosciuta in quei solchi: tardi perché sia Graham che Collins potessero capitalizzare in termini di visibilità tanto prestigio iniziatico.

La cantante, in coppia con Dolly, sorella maggiore ed arrangiatrice, si era volontariamente costretta alla custodia maniacale di un repertorio di musiche ed esperienze (avvertito in via di sparizione durante le ricerche condotte in patria e nelle ex colonie) bisognoso di essere “salvato” disdegnando le facilità dei gruppi folk rock, Graham oramai svuotato da una bruciante ansia di sperimentazioni vivacchiava nel ricordo di pochi: per entrambi quel disco fu, spesso ad oltranza, considerato pietra di paragone d’ogni ulteriore mossa creativa.

In effetti, non mancarono alla Collins altre avventurose collaborazioni come la tangenza con la musica antica di Munrow o Hogwood (Anthems in Eden 1968) o l’Incredible String Band a virare verso l’acido il puro latte della memoria, ma in quegli anni ogni suono, per quanto eccentrico o barocco, pareva dovuto, facile ed inevitabile come il destino che troncava i sogni delle eroine o necessitava il crimine dei poveracci da lei cantati.

[...]

Di famiglia socialista, stabilita nel Sussex, Shirley ricorda ancora le canzoni intonate con i familiari alle riunioni labour prima degli inni in chiesa e l’elezione della biblioteca londinese dell’English Folk Dance and Song Society come seconda casa: pur se da adolescente visitò, invitata, i paesi oltrecortina, quelle frequentazioni l’avrebbero portata a privilegiare comunque il repertorio rurale, più vicino al cuore nero dell’Inghilterra, lasciando ad altri, più seriosi e spregiatori di love songs contadine, il coté industriale e urbano. Alle spalle, il nonno, scusato per le frequenti visite ai pub del circondario in quanto archivio vivente, ma sempre da aggiornare, di un patrimonio in via di sparizione, la nonna a trasmettere, con l’improbabile sonno, quella vena di canto sventurato che, anche quando le notti passate nei rifugi antiaerei furono un ricordo, continuò a scorrere nei momenti più leggeri dell’Albion Band. Esperienze che avrebbero segnato le scelte di repertorio oltre che stilistiche di Shirley Collins, sostenuta dalla sottile vena di eccentricità irlandese della sorella Dolly disposta, nei suoi momenti gitani (e in mancanza del caravan d’ordinanza) a trasformare un vecchio bus a due piani, arenato nella campagna, nel posto giusto per vivere e suonare.

Questa fedeltà alla terra, che altri videro come limitazione, le ha permesso di restare vicino, secondo la rima ground/sound, ad un suono tanto disincarnato da rischiare la sparizione (che avvenne traumaticamente negli anni ottanta) e che solo l’ostinata stima di vecchi e nuovi ammiratori ha consentito di preservare per i tempi perlopiù grami del compact disc. Come a chiudere e rilanciare quel circolo di scoperte e ritrovamenti che per un felice caso aveva portato la giovane Collins a stanare nel 1959 insieme a Lomax, da una boscaglia del Mississippi, un allampanato Fred McDowell [...]

Jean Montalbano in biblioteca dell'egoista, 2003